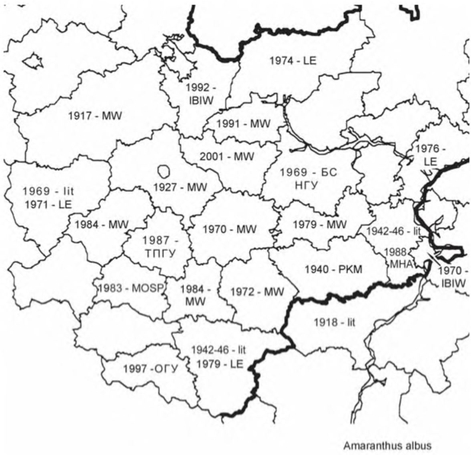

Вторичный ареал: Щирица белая

Amaranthus albus L.

Вторичный ареал

История интродукции и географическое распространение. Щирица белая занесена в Средиземноморье в начале XVIII века и впервые отмечена в 1723 году в Тоскане (Италия), а в 1797 году — в Алжире. В начале XIX века найдена в Турине и Генуе (Италия), Испании, Португалии и Греции, а также отмечена среди других адвентивных растений ботанического сада Монпелье. В Среднюю Европу (Германия, Швейцария, Чехия) проникла в конце XIX века. В Польше впервые найдена в 1907 году, но там она распространялась крайне медленно — вторая находка относится лишь к 1921 году [Frey, 1974; Hegi, 1959; Boissier, 1879]. К середине XX века A. albus натурализовалась практически по всей Европе (исключая Скандинавию) и в Средиземноморье. Позднее отдельные её местонахождения отмечены также в Юго-Западной Азии и в Восточной Монголии [Tutin et al., 1964; Aellen, 1972; Цэрэнбалжид, 1984].

По многочисленным литературным данным, занос A. albus в Россию произошёл во второй половине XIX века. Однако в ботанических садах она росла и ранее [Виноградова, 2002]. Первое упоминание о виде найдено в каталоге растений сада А. Разумовского в Горенках, относящемся к 1812 году. В 1816 году щирицу белую выращивали в ботаническом саду Кременца, а в 1823-24 годах — в ботанических садах Санкт-Петербурга и Харькова [Fischer, 1812; Besser, 1816; Index., 1823; Фишер, 1824].

В 60-х годах XIX века щирица белая с корабельным балластом была занесена в порты Чёрного моря и начала распространяться по югу Российской империи. В 1869 года она собрана в Одессе (ЕЕ), и до начала XX века обнаружена в Симферополе, Евпатории, Массандре, Феодосии, на острове Куянлы, в Умани и Херсоне (ЕЕ, KW).

К 1911 году образовались три первичных очага этого сорняка. Первый простирался от Одессы на запад и юго-запад до устья Дуная, второй охватывал весь Херсонский уезд, где A. albus стала обычным сорным растением на дорогах и в посевах, а третьим очагом распространения щирицы стала железная дорога от Крыма до Мелитополя [Буянкин, 1974].

Ареал щирицы стремительно расширялся, охватывая все более северные районы. В 1910 году она найдена около Днепропетровска, в 1914 году — на окраинах Купянска, в 1916 году — на окраинах Киева (KW). Практически одновременно щирица белая расселилась по Нижней Волге: в 1910 году обнаружена в городе Покровск (ныне -Энгельс), в 1920 году — в окрестностях Царицына (ныне — Волгоград) и в Камышине. На север A. albus распространялась, в основном, по железным дорогам. В 1921–1927 годах она найдена в Кременчуге, в Ворошиловградской области, в Бортничах и Березани, в Лубнах, Белой Церкви, Черкассах, Виннице [Протопопова, 1973], а также в Харькове (ЕЕ) и в окрестностях Минска и Витебска (картотека ВИРа). Все вышеперечисленные находки сделаны или около железно-дорожных вокзалов, или на полотне железной дороги.

Распространяясь в восточном направлении, A. albus в 1913 году попала в Дагестан, в 1916 году — в устье реки Кубань, в 1921 году — в окрестности Майкопа; в 1925-1928 годах стала массово встречаться на Дону и Северном Кавказе (ЕЕ).

По данным B. C. Ябровой-Колаковской [1977], щирица появилась в Закавказье в 1880-х годах, однако гербарными данными подтверждаются её находки лишь с 1924 года, когда вид обнаружен в Батуми и Ереване, а в 1928 году — в долине реки Арпа (LE). В картотеке гербария ВИР имеются сведения о сборах щирицы в 1911 году в Тифлисской губернии. Имеются данные о находках вида в 1925 году на Апшероне, в 1926 году — в Кура-Аракспнской низменности и в 1931 году в Ленкоранской низменности [Буянкин, 1974; Мамедов, 1986].

В Средней Азии A. albus впервые найдена в 1914 году в окрестностях Ташкента, а в 1916 году зарегистрирована на железно-дорожной станции Арысь (LE). В 1923 году собрана в Чимкентском уезде на озере Сары-Куль у реки Сыр-дарья (TASH). На западе Казахстана в Уральской области собрана в 1924 году, а на востоке в окрестностях города Семипалатинск — в 1926 году. В 1927 году обнаружена в Ашхабаде [Буянкин, 1974].

В 1926 году В. Траншель собрал щирицу белую на Дальнем Востоке (ЕЕ), причём отметил, что там этот вид ещё не указывался.

Таким образом, к началу 1930-х годов северная граница ареала щирицы белой проходила по линии Киев-Харьков-Саратов, а восточная граница находилась в пределах Заволжья [Виноградова, 2002], и единичные находки отмечены в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Ареал вида продолжал расширяться. За время Великой Отечественной войны A. albus внедрилась в нарушенные местообитания по всему Казахстану и Средней Азии (TASH, TAD). В 1942-1946 годах щирица найдена во Львове и Бресте. В начале 1960-х годов A. albus появилась в Забайкалье в окрестностях города Улан-Удэ и стала массово встречаться в Приморье, Амурской области и в Хабаровском крае [МНА; Буянкин, 1974; Котов, 1949; Фомина, 1965].

На север щирица белая продолжала поступать по железным дорогам. Единичные её находки отмечены в 1943 в городе Петрозаводск, в 1945 году — к северу от Сыктывкара, в 1959 году — в Норильске. Большинство находок A. albus сделано Ю. Д. Гусевым (ЕЕ) в 1961-1973 годах. Он обнаружил вид в городе Тарту (Эстония), в Псковской области на песчаном берегу Чудского озера, на железно-дорожных станциях Княжногост, Сыктывкар и Помоздино (Коми АССР), в Ленинградской области близ Бело-острова, на станциях Тихвин и Молосковицы, а также на станции Сухона Вологодской обл., в Могилёве (Белоруссия) и на железно-дорожных станциях Киров, Юрья и Фаленки (Кировская область).

В 1980 году находки A. albus сделаны в Тандинском районе Тувы и на окраине Барнаула [Зверева, 1981].

Таким образом, от первой находки A. albus в Италии (1723 год) до начала её натурализации в Средней Европе (60-е годы XX века) прошло 250 лет! В настоящее время A. albus является инвазионным видом практически по всей Европе, на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Пути и способы заноса. В регионах Средней России активно распространяется в основном по железным дорогам. В Московской области отмечены случаи расселения вида возле элеваторов.

Статус в регионе. На территории Средней России (город Тверь) отмечена как заносное растение в 1917 году, через год найдена в Саратове, а ещё через 9 лет — в Москве [Буянкин, 1974]. В середине 1920-х годов она стала уже самым обычным сорняком от Ергеней до Саратова. В 1934 году отмечена на окраинах Самары [Буянкин, 1974; Перечень семян..., 1934]. Распространение вида на север шло в основном по железным дорогам. В 1942-1946 годах щирица белая найдена в Ульяновской и Воронежской областях. В 1969-1975 годах вид был собран в Смоленской и Тверской областях на железно-дорожных станциях Духовская, Бологое, Лихославль и Ржев [LE; Гусев, 1973; Малышева, 1979]. В 1975-1990 годах новые находки A. albus сделаны в городе Иваново, в Удмуртии (Ижевск, Сарапул, Каркалай), в Чувашии (Канаш), во многих пунктах Рязанской области и в ряде мест по железным дорогам Брянской области [МНА; Шилова, 1984; Ильминскихи др., 1981; Гущина, 1983].

Таким образом, за полвека A. albus стал массовым сорняком. Поскольку это растение однолетнее, можно считать, что период его натурализации в Средней России насчитывает не меньше 40 смен поколений.

Местообитания. Места массового распространения A. albus связаны с песчаными почвами. Однако вид отличается широкой эколого-ценотической амплитудой и встречается также в садах, рудеральных местах и посевах многих сельскохозяйственных культур, а также вдоль дорог, железнодорожных путей, возле жилья. Обладает относительно высокой техно-толерантностью и заселяет техногенные экотопы южных степей и даже может входить в пионерные галофитные сообщества. В Ростовской области произрастает на аллювиальных песках по берегам Дона.

Размножение и жизненный цикл. Однолетнее растение. Цветёт с июля по сентябрь, плодоносит с августа. Всхожесть семян сохраняется до 8 лет и составляет в первый год до 85%. Для A. albus характерны растянутые сроки прорастания, что является приспособлением, направленным на сохранение вида и способствующим накоплению запасов семян в почве.

Расселение и распространение. Мелкие семена, устилающие землю вокруг материнского растения, разносятся дождевыми потоками и талыми водами на большие расстояния. Так как растение образует форму «перекати-поле», его может переносить ветер, и таким образом семена засоряют почву на значительной площади. Семена легко прилипают вместе с грязью к ногам и колёсам. Антропохорные способы заноса облегчаются тем, что растение массово произрастает на рудеральных местах.

Расселение Amaranthus albus в Средней России

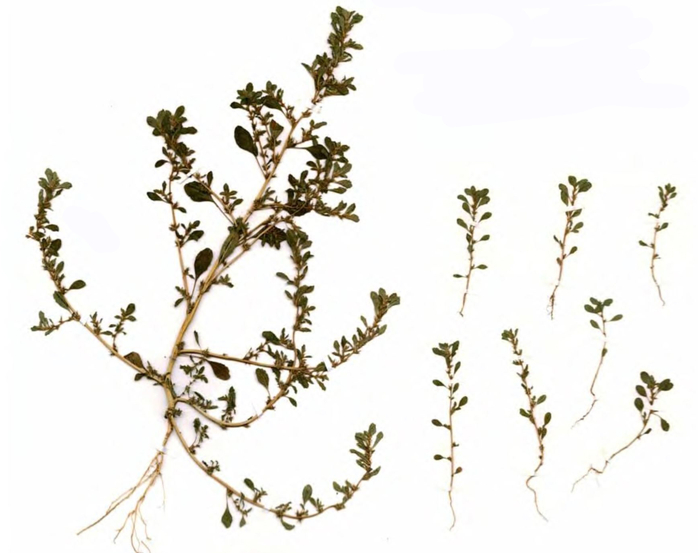

Amaranthus albus, общий вид растения

Растение Amaranthus albus на ж/д насыпи, устойчивое к гербицидам

Две формы Amaranthus albus: слева — f. ablus, справа — f. minimus

Клён ясенелистный

Acer negundo L.

Щирица запрокинутая

Amaranthus retroflexus L.