Последствия внедрения: Золотая розга гигантская, или Золотарник гигантский

Solidago gigantea Ait.

Последствия внедрения

Воздействие на естественные фитоценозы и аборигенные виды. Единожды обосновавшись на новой территории, S. gigantea очень скоро становится доминантом благодаря быстрому росту клонов и высокой конкурентоспособности. Плотность побегов достигает 30-170 шт/м2, а размер локальных популяций варьирует от нескольких до 50 тысяч м2 [Weber, Jakobs, 2005].

В результате инвазии вида в фитоценозы аборигенные виды, как правило, вытесняются, а образуются монодоминантные растительные сообщества различной видовой насыщенности. S. gigantea обычно образует ассоциации с Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Arrhenatherum elatius, Artemisia vidgaris, Calystegia sepium, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Elymus repens, Galium album, G. aparine, Heracleum sphondylium, Symphytum officinale, Tanacetum vulgare и Urtica dioica. Вид вторгается в полуестественные сообщества, такие как Equiseto-Alnetum, Salicion и Convolvulion, а также во вторичные леса из Robinia pseudoacacia и в урбанофитоценозы [Weber, Jakobs, 2005].

Рудеральные местообитания обычно явно сокращают видовое разнообразие после внедрения в них золотой розги. На богатых видами суходольных лугах экологическое воздействие может быть ещё более серьёзным. На лугах с золотарником в среднем отмечается 12,5 вида, заметно ниже, чем в таких же местообитаниях без золотарников, где среднее число видов 22,9 [Weber, Jakobs, 2005]. В первую очередь исчезают такие виды, как Lysimachia vulgaris, Potentilla erecta, Betonica officinalis, Filipendula ulmaria, Scabiosa columbaria, Centaurea scabiosa, Campanula glomerata и Succisa pratensis. Чем выше численность вида, тем меньше он реагирует на вселение S. gigantea. В речных долинах, плотные заросли золотой розги могут подавлять омоложение пойменной растительности. Там S. gigantea часто сосуществует с другими инвазионными видами.

В Западной Европе S. gigantea редко произрастает совместно с другими видами рода Solidago, тогда как в Восточной Европе часто встречаются ассоциации, где произрастают и S. gigantea, и S. canadensis.

Генетические изменения и вариабельность вида. Согласно литературным данным, S. gigantea и S. canadensis не скрещиваются между собой. Лишь при искусственном опылении, когда в качестве материнского растения при скрещивании была взята тетраплоидная форма S. gigantea, получено небольшое число (10,5%) сформированных семянок, которые, однако, оказались не способными к прорастанию [Melville, Morton,1982].

Экономическое и социальное значение (положительное и отрицательное). S. gigantea выращивают в Европе как декоративное растение. Этот вид славится как медонос и пергонос, а когда-то ценился также красильщиками, извлекавшими из травы и цветков жёлтую и коричневую краски.

Траву эту игнорируют домашние животные, хотя дикие её как будто поедают. Имеются данные о поедании S. gigantea в Германии кроликами, которые, однако, не оказывают существенного влияния на распространение вида. Часть источников указывает на токсичность растения.

S. gigantea — лекарственное растение; надземная часть которого содержит ценные действующие вещества: эфирное масло, дубильные вещества, горечи, сапонины и флавоноиды. Используется для лечения болезней мочевого пузыря и почек. Кроме того, S. gigantea может оказывать стимулирующее воздействие на обмен веществ, быть эффективной при кожных болезнях, а также при заболеваниях печени. В многочисленные чаи (особенно от ревматизма, подагры, а также так называемые кровоочистительные) как компонент входит и золотая розга.

По количественному и качественному составу фенольных соединений и кремния S. gigantea и S. canadensis достоверно не различаются [Акимова, Виноградова, Колесников, 2008]. У обоих видов, независимо от места произрастания, содержание простых полифенолов, фенолкарбоновых кислот и флавоноидов в ряду листья — корзинки — стебли снижается, а содержание дубильных веществ, напротив, возрастает.

Для обоих видов характерно довольно значительное содержание общего кремния: до 1,56% абсолютно сухой массы. Наиболее ценный для организма человека органический кремний в наивысшей степени (1,23%) представлен в листьях, в меньшей степени (0,74%) — в корзинках, а минимальное его количество (0,45%) отмечено в стеблях золотарника. Содержание минерального растворимого кремния, напротив, в этом ряду возрастает (листья — 0,12%; соцветия — 0,17%; стебли — 0,23%). Подобным образом возрастает и содержание малоусвояемого полимерного кремния (листья — 0,21%; соцветия — 0,25%; стебли — 0,50%).

Существенных различий по содержанию фенольных соединений и кремния между инвазионными золотарниками и аборигенной S. virgaurea, входящей в Государственный реестр лекарственных средств, не выявлено, что позволяет прогнозировать успешность применения S. gigantea для фармацевтических целей.

Негативные эффекты касаются, главным образом, экологии и защиты естественной среды. В лесных питомниках и при лесовосстановлении S. gigantea наносит серьёзный экономический ущерб [Weber, Jakobs, 2005].

Корневища Solidago сanadensis (вверху) и Solidago gigantea (внизу)

Соцветия Solidago gigantea (слева) и Solidago canadensis (справа)

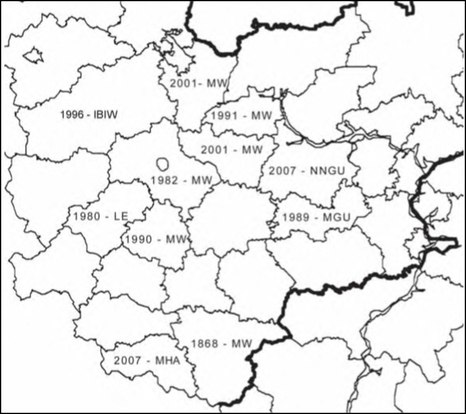

Расселение Solidago gigantea в Средней России

Внедрение Solidago gigantea в прибрежные сообщества

Золотая розга канадская, или Золотарник канадский

Solidago сanadensis L.

Дурнишник эльбский

Xanthium albinum (Widder) H.Scholz